- ホーム

- おかん塾の子育て

- 子どもの成長とやる気

- 学習意欲が低く集中して勉強できていない中3息子のやる気を引き出した親の「聞き方」の秘密

学習意欲が低く集中して勉強できていない中3息子のやる気を引き出した親の「聞き方」の秘密

子どもが中学生になると、親としての「悩み」が今までとはガラリと変わってきます。

- いつまでも小学生のようにいかないけど、どこまで口出ししていいのかな

- 近すぎず、遠すぎない「程よい距離」をどうとっていけばいいのかな

- でも、なんかそっけないし、機嫌も悪いし、心配だな

心と身体が大きく育つ大切な時期だからこそ、親としてのあり方や立ち位置も注意したいところ。

もう、小学生ではないのだから親の過干渉はダメだと思うし、勉強や部活、友達づき合いも、親に頼りっぱなしにならないように注意深く見守りたい。

もう、母親の出番はないのかな???

いえいえ、まったくそんなことはありません。むしろ、逆!

おかん力、、、スゴイんですよ~

私は、親がコトバを変えただけで、子どもが自分で考えて行動を変えていく場面を何度も目の当たりにしてきました。子供の自己解決力を引き出すには、親のサポート力を向上するのが、親が唯一自分でできる、かつ、最も効果的な事だと思います。

1、子どものやる気が落ちる時こそ発揮される親の見守り力

親の言い方を変えたら子どもが自分で考え出す

ある受講生のSさんの事例です。

Sさんの息子さんは中学に入ってからずっと学習意欲が低く、集中して勉強できていないようでした。そのことがSさんはとても気になっていました。ただ、部活には意欲的で「中3の夏の大会までは部活を頑張り、それから塾には行って勉強する」と言っていたので、不安ながらも見守っていたそうです。

ある日のこと、学校から帰ってくた息子さんは、そのまま2階に行こうとしました。Sさんが声をかけても機嫌が悪く

「夕飯まで放っておいて」

と言います。

しばらくそのままにしておきました。その後、Sさんは心配になり、2階に様子を見に行き声をかけてみました。

母 「大丈夫?具合悪い?」

息子 「当たり前やん、あんなテスト見たら具合悪くなる!」

母 「テストが返って来て、思ったより悪かったから、がっかりしたんだ。」

息子 「数学Aは良いけど、数学Bがズタズタ」

母 「点数が悪かったから心配なんだ」

息子 「ちゃんと公文式覚えてたのに、解けんかった。因数分解も出来んと理系の大学なんか行けへんし」

母 「理系の大学行きたかったら、因数分解が解ける様になりたいんだね」

息子 「だって、このままやったら、高校上がれんよ。塾、探して!!1対1でわからんところを教えてくれて、自習室があるところ、見つけてよ」

母 「そんなところだったら、勉強できると思うのね。」

息子 「家で一人では結局集中できんから、自習室行って質問できるところがいい」

母 「わかった」

この会話のすぐ後で、Sさんは息子さんと2,3か所の塾を見学したそうです。そして本人の希望に合った塾に通うことになりました。

その後、息子さんは塾に通い始めた息子は、テストが近づくと、自分から自習室に行き勉強しているそうです。

意欲的になった息子さんに、Sさんもとても喜ばれています。

こころの整理をすることで、言わないことが選べた

この時、Sさんは、実は本当は彼に言いたいことがあったそうです。

でも、言わないことにしました。言わないことを選んだのです。

いつもなら言っていたことを言わなかった。すると、いつもとは違う話の展開になりました。Sさんの「聞き方」が変わったら、息子さんの心が癒されて、冷静になり、そして行動レベルまで見直すことにつながりました。

何故それが出来たのでしょうか?

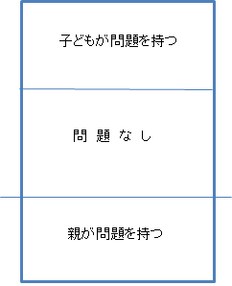

親業には、親が自分の今の状況にあわせて「どうしたら効果的に関われるのか」を明確に示す「行動の四角形」と言うツールがあるので、それを使ったのです。

状況を見極めて気持ちの整理をすると、Sさんの心が決まりました。

そして、息子さんを助ける聞き方に全力で集中できたのだと思います。

明確な方向性を持てたことで、ブレなかったのですね。

子育ては頭でどれだけわかっていても、心がついていけなくて揺れたりざわついたりすることばかりです。

Sさんも、内心ではザワザワ、ドキドキ、ムズムズしていたそうです。でも、ブレずに気持ちを強く持ちながら、本当に望んでいる「子どもの心のサポート」に徹することができましたよ。

こうやって、すこしずつ、親も成長していけるのです。

2、ブレない軸を支える「あり方」「心構え」「訓練」

親として効果的に関われた2つの理由

- どうしても子どもに言いたいことがあるのなら、それをいつでも言えるという、「心づもり」がある事

➡ これは、親がどのような対応をするのか、親自身にも自由がある、ということです。子どもの話を「聞いてもいい」し「聞かなくてもいい」。だから、「聞ける」のです。

「子どもの話を聞かなくっちゃ〜」と思っていても、聞けないのは、もう、それだけで、聞けない理由なのです。 - 子どもの気持ちを実際の場面で汲み取るために、あらかじめ、特別な聞き方の練習をしていた事

➡ 実際に、初めからこれほどすんなり子どもの話を「ワサワサせずに」聞ける人は珍しいと思います。フツウは子どもの話を聞くと、つい何か言いたくなりますし、他の人の会話を参考に、コトバだけ反復しても、どこか「冷たい」印象になります。つまり、ホンモノの言葉になっていないんですね。

これはもう、ハッキリ言って「場数」の問題でもあると思います。たとえば、私は子どもが3人いるけれど、長男を育てた時と、三男を育てた時では、親としての経験値が違いました。

もともと、こういう聞き方が自然にできる人もいるかもしれません。

でも90%の親は違う言い方をしていると思います。例えば「アドバイス」などをされる方も多いと思います。でもね、実際にはアドバイスは役に立たないことも多いのです(-_-;)

ここで紹介した聞き方は、講座で学ぶ特別な聞き方。

心理カウンセラーがクライエントの方の心を深く癒すときに使う聞き方を、家でできるようになると最強です(笑)

何もしないって実は一番ムズカシイ

試練や困難を成長の糧にできる親子関係をつくろう

中学生時代は、子どもがそれまでの親の庇護のもとで暮らした日常から、自分の所属する社会や立場を意識する、大人への大切な移行期です。

それは、子どもの「踏ん張り時」であるとともに、親としての「踏ん張り時」です。なぜなら、子どもの心の成長とは、自分の人生で起こる様々な試練・問題・事件など、さまざまな経験をしている時に「周りの大人にどう扱われたか?」によって、大きく左右されるから。

「試練」や「困難」を成長の糧に変えて、子ども自身が試練を乗り越える心の体力を育てるため、まずは私たち親のとらえ方やかかわり方、つまり、親子関係の質を変えていきたいのです。

「困難」こそ、実は子どもの成長のチャンス!

毎日の、ちょっとした「困難」を経験して、心が成長していく様子がわかるようになると、日常が変わります。

自分の頑張り次第で、子どもとの毎日がキラキラ、キュンキュンと今までとは違って見えてくるようになると、親としての自信がついて、毎日が今よりもっと楽しくなっていきます。

-

勉強しない高校生にどう関わる?やる気を無くす本当の理由と親だからできる関わり方

高校生の息子が勉強しなくなった…このまま放っておいてもいいの?どうしてうちの子は、真面目に勉強しない

勉強しない高校生にどう関わる?やる気を無くす本当の理由と親だからできる関わり方

高校生の息子が勉強しなくなった…このまま放っておいてもいいの?どうしてうちの子は、真面目に勉強しない

-

「学校に行きたくない」小学生の娘に言われても慌てずにすむ必須スキル

「明日、小学校に行きたくない」 急に子どもにそう言われたら、ビックリしますよね。「不登校」と言うワー

「学校に行きたくない」小学生の娘に言われても慌てずにすむ必須スキル

「明日、小学校に行きたくない」 急に子どもにそう言われたら、ビックリしますよね。「不登校」と言うワー

-

夏休みも大詰めなのに宿題が終わらない!イライラするその時の我が家のリアル

毎年、お盆を過ぎる頃に夏休みの宿題でモンモンとしていませんか? 夏休みや冬休みなど、長期休暇の宿題を

夏休みも大詰めなのに宿題が終わらない!イライラするその時の我が家のリアル

毎年、お盆を過ぎる頃に夏休みの宿題でモンモンとしていませんか? 夏休みや冬休みなど、長期休暇の宿題を

-

高校生の娘が帰ってこないで警察沙汰になった後、考えておきたい“親のあり方”

高校生の娘が、家を出て夜中になっても帰ってこない時、警察に相談することはよくあるかもしれません。以前

高校生の娘が帰ってこないで警察沙汰になった後、考えておきたい“親のあり方”

高校生の娘が、家を出て夜中になっても帰ってこない時、警察に相談することはよくあるかもしれません。以前

-

プライドが高く繊細な思春期男子にどう接する?「自尊心」を壊さず地雷を踏まないコツ

思春期の男子の謎(?_?)のひとつ。プライドは果てしな~~~く高いのに、ハートは実はかなり繊細でチキ

プライドが高く繊細な思春期男子にどう接する?「自尊心」を壊さず地雷を踏まないコツ

思春期の男子の謎(?_?)のひとつ。プライドは果てしな~~~く高いのに、ハートは実はかなり繊細でチキ

-

「ダメな母親でごめんね」親として自信がないあなたへ贈りたい信頼を取り戻す親業メソッド

「子供に申し訳ない」「こんな母親でごめんね」「私ってダメな母親だな」と、自己嫌悪に陥る事はありません

「ダメな母親でごめんね」親として自信がないあなたへ贈りたい信頼を取り戻す親業メソッド

「子供に申し訳ない」「こんな母親でごめんね」「私ってダメな母親だな」と、自己嫌悪に陥る事はありません

-

親子関係のプロによる「生徒との関係づくり」の秘訣とは?

先生の仕事や学校環境は、私たちが幼い頃とは全く変わってきています。先生の仕事量の多さがしばしばニュー

親子関係のプロによる「生徒との関係づくり」の秘訣とは?

先生の仕事や学校環境は、私たちが幼い頃とは全く変わってきています。先生の仕事量の多さがしばしばニュー

-

生徒が言うことを聞かないときの関わり方とは?

叱らずに自律心を育てる教師学の実践法 「生徒が言うことを聞かない」「保護者対応で疲れる」――教師なら

生徒が言うことを聞かないときの関わり方とは?

叱らずに自律心を育てる教師学の実践法 「生徒が言うことを聞かない」「保護者対応で疲れる」――教師なら